Una questione di scambi e interconnessioni. A colloquio con Federica Lucchesini | Exchanges and interconnections. In conversation with Federica Lucchesini

Insegnante di scuola secondaria di primo grado, entra di ruolo senza precedente esperienza con uno degli ultimi grandi concorsi ordinari, nel 1999. Termina il dottorato in filologia moderna dedicato a Leopardi e Montale e lavora per un anno in una piccola scuola lombarda dove funzionava ancora splendidamente il tempo pieno. L’anno dopo ottiene il trasferimento a Napoli, a Scampia, nel 2003. Lì incontra persone ed esperienze decisive per la sua formazione pedagogica. Dirige con Marco Carsetti e Mimmo Perrotta la rivista “Gli Asini” fondata da Goffredo Fofi.

La tua, come altre, è una storia di iniziazione legata a scelte professionali che sono anche politiche.

La scuola povera e trascurata in cui mi sono trovata a Napoli mi ha posto nelle condizioni di dover scegliere quale insegnante avrei voluto essere: avevo bisogno di costruire degli strumenti alternativi, per una didattica che avesse avuto cura e attenzione delle condizioni di povertà materiale e alle caratteristiche socio-culturali di quel luogo. Non potevo urlare con queste ragazze e ragazzi avvertiti e consapevoli della complessità della vita quanto me, che non parlavano italiano, con lacune enormi di alfabetizzazione e prevenuti nei confronti della scuola che avvertivano come nemica, ostile e non mezzo di emancipazione. L’incontro con Chi rom e chi no…, con Giovanni Zoppoli e con Oreste Brondo che fa da lungo tempo parte del MCE, mi dettero l’opportunità di formarmi assieme a compagni e compagne e anche di entrare in contatto con una scuola di tradizione MCE, la Madonna Assunta di Napoli, dove insegnava Olga Mautone, una maestra che ha sempre praticato all’interno della scuola il testo libero e le creazioni matematiche. Il seminario di formazione con lei, organizzato da Giovanni Zoppoli e Luigi Monti, sul Vesuvio, proprio secondo la tradizione dei laboratori di formazione per adulti, mi ha permesso di iniziare a conoscere la pedagogia del cielo, il testo libero. Sempre a Napoli conosco Maurizio Braucci e Goffredo Fofi ed entro a far parte di quell’area pedagogica che faceva riferimento alla tradizione libertaria e al patrimonio della sperimentazione della ricerca pedagogica italiana degli anni Cinquanta. Dunque il mio trasferimento a Napoli ha significato una vera e propria iniziazione culturale da un lato avvenuta grazie a incontri con persone e gruppi, dall’altra grazie a incontri letterari. Infatti sotto forma di un pacco di libri incellofanati e polverosi, su una bancarella di Port’Alba, acquistai un blocco di pubblicazioni della Emme edizioni: tra Maud Mannoni e Emi Pikler c’erano due libri di Pedagogia istituzionale, tra cui Tecniche e istituzioni della classe cooperativa che è stato, per me, un incontro decisivo tanto quanto quello con le persone.

Cosa significa per te fare parte del Movimento?

Significa non essere soli.

Stare dentro il movimento significa non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e alle contraddizioni quotidiane, significa avere l’idea che non si è soli seppur distanti, seppur una minoranza, perché tramite l’organizzazione e la pratica cooperativa partecipi a un movimento. Significa qualcosa di profondamente affine alle mie convinzioni perché c’è una dimensione cooperativa del movimento, nella sua forma istituzionale, che incoraggia a lasciare da parte le personalizzazioni in nome della pratica associativa. Oggi non abbiamo bisogno di individualità di spicco, di maestri eccezionali ma del più largo numero possibile di gruppi, di insegnanti e collettivi che lavorino in una certa maniera e che producano opere e azioni collettive. Nel movimento trovo una possibilità di speranza e di azione affine. Come si dice in Pedagogia istituzionale: “Mai senza materiali, mai da soli e mai per poco tempo”.

Cosa è la Pedagogia istituzionale e che rapporto ha con le pratiche cooperative?

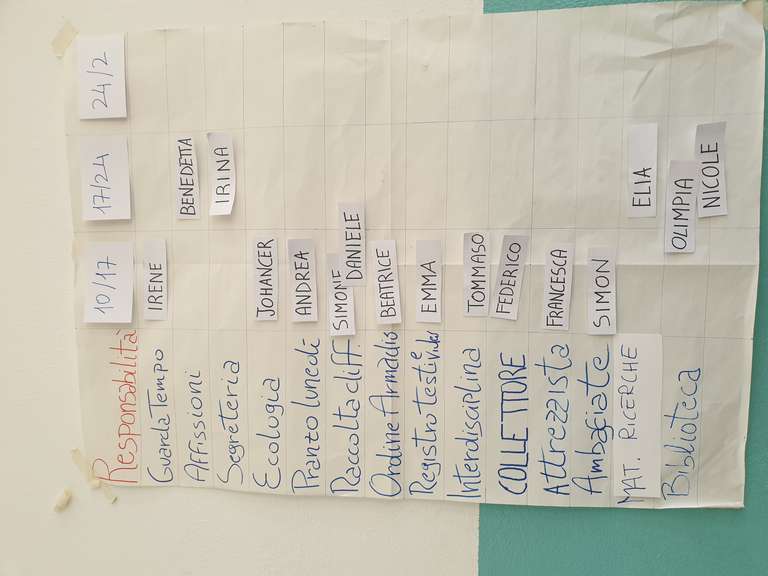

È un movimento pedagogico che si inscrive dentro la scuola moderna di Freinet nel senso che la Pedagogia istituzionale esiste nelle classi cooperative che lavorano secondo le tecniche freinetiane. La Pedagogia istituzionale suppone il testo libero, il giornale, la corrispondenza, l’album inchiesta e poi suppone alcune istituzioni che in parte si ritrovano anche in Freinet come le responsabilità e il Consiglio di cooperativa. Nella Pedagogia istituzionale ci sono anche istituzioni come le “cinture” che rimandano in parte ai brevetti freinetiani ma che suppongono lo sviluppo di capacità di autovalutazione e di misura di sé in vari campi interconnessi. La Pedagogia istituzionale è un movimento pedagogico per la trasformazione della scuola che si inscrive dentro la traduzione freinetiana e che ci aggiunge l’attenzione alla dimensione del desiderio, dell’inconscio, una particolare attenzione agli scambi del linguaggio e un patrimonio di riflessioni su che cosa è l’istituzione. Quindi: chi pratica la Pedagogia istituzionale pratica le tecniche Freinet e suppone di lavorare in una classe cooperativa, dove le persone si impegnano per realizzare delle opere collettive le cui finalità e gli obiettivi sono condivisi da tutti; per cui tutti si adoperano ciascuno a suo modo e a suo tempo, aiutandosi gli uni con gli altri. Però tiene anche conto del fatto che l’articolazione tra io e noi, tra individuo e collettivo è estremamente delicata: per curare questa articolazione in modo che le relazioni di lavoro e convivenza siano davvero in costante cura e non si ammalino c’è bisogno di costruire una serie di dispositivi di presa di parola e espressione molti vari. Un bambino, una bambina imparano se si sentono al sicuro e sanno darsi una spiegazione della loro presenza nella scuola e se sono riconosciuti nel gruppo come soggetti capaci di espressione e di evoluzione: l’ambiente di vita regolato deve quindi essere curato anche da questo punto di vista. Creare occasioni varie e variate di scambio ed espressione che impegnino in attività complesse e differenziate tutti, riduce il rischio della violenza del sopruso, dell’annichilimento dell’altro a cui siamo sempre esposte nelle nostre organizzazioni sociali. C’è da sottolineare quindi nella Pedagogia istituzionale una particolare attenzione al linguaggio, agli scambi che avvengono all’interno dell’istituzione, con la tensione verso un sistema, un dispositivo, fatto di abitudini, discorsi e regole che valuta e cura la maniera in cui avvengono gli scambi anche linguistici, oltre che materiali e affettivi. Le istituzioni sono necessarie per compiere imprese comuni ma ci vuole cura continua per far stare bene le persone e non permettere che l’irrigidimento dell’organizzazione istituzionale si faccia oppressivo. Le istituzioni si mantengono sane se ci sono molti scambi all’interno però questi scambi li devi organizzare. Oltre all’attenzione sull’apprendimento cooperativo, c’è l’attenzione sugli spazi, sui tempi della parola e la dimensione del potere. Nella Pedagogia istituzionale quanto detto si connette al fatto di considerare il desiderio; perché desideri di essere riconosciuto, di essere lì e di fare quel lavoro, di fare una scelta piuttosto che l’altra. Certe organizzazioni permettono meglio la gestione di questa dimensione sommersa. Freinet e Oury si sono conosciuti, si sono parlati, si sono allontanati e poi la Pedagogia istituzionale è rientrata dentro il movimento freinetiano.

Cosa vale la pena imparare a scuola?

Anni fa, con Giulio Vannucci e Ciro Minichini, organizzammo un seminario residenziale di tre giorni sull’Appennino pistoiese con questo titolo, Che cosa imparare? partendo dall’assunto che, ogni scelta didattica è una scelta politica. Per quello che riguarda la scuola primaria, ritengo che “vale la pena imparare” a prendere parola, non aspettare che te la diano, perché nello spazio sociale partecipi al farsi delle decisioni quando prendi parola pubblicamente. Se non puoi prendere parola da sola-solo, perché ci sono delle differenze enormi nella padronanza delle possibilità del linguaggio, deve esserci qualcuno che sa ed è educato ad aiutarti, a prendere parola per esprimerti in pubblico. Questo è qualcosa da imparare: esprimersi in società nella varietà delle condizioni date, per sé e per gli altri. Alla scuola primaria parlare, sapere leggere e scrivere e fare di conto sono i fondamentali: importante è la possibilità di apprenderlo, tenendo salvo il proprio desiderio e quindi la creatività. Sappiamo che il rischio di una scuola primaria che non si costruisce rispettando il desiderio del bambino e della bambina di essere e di lavorare con gli altri si traduce nella distruzione della curiosità e del desiderio di sapere. Quindi dovrebbe circolare un insegnamento in cui il lavoro culturale di apprendimento, quel tipo di fatica, ripaga nella veicolazione libera delle scelte.

La scuola può essere ancora vissuta come laboratorio sociale, come sostiene il MCE?

Il movimento esprime nella sua tradizione, in maniera celebrativa e profondamente entusiasta, l’idea di una scuola statale che si propone come laboratorio sociale, pubblica e democratica. Io sono assolutamente a favore di una scuola democratica, anche se penso che raramente la scuola statale sia questo. Nei documenti ufficiali si dice: è luogo in cui la costituzione si incarna; è il presidio della vita civile e democratica; è il posto fondamentale del nostro esercizio democratico. Personalmente credo che la scuola democratica oggi faccia fatica a essere una realtà di maggioranza, la scuola si porta ancora appresso la sua funzione di riproduzione delle disuguaglianze sociali e lo fa coerentemente alle spinte neoliberiste e iperindustriali che mirano a un iperindividualismo consumista in cui tutti sono in gara contro tutti per accedere a posti in cui consumare di più, al riparo dalle situazioni di sfruttamento e immiserimento progressivi a cui il futuro di catastrofe ecologica ci condanna. Certo la scuola è allo stesso tempo ancora il luogo dove vanno tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, quindi nonostante queste contraddizioni, vale assolutamente la pena di starci, lottando. Siamo una minoranza che difficilmente in un istituto, in un consiglio di classe, in un collegio docenti riesce a fare in modo che la scuola sia quella a cui aspiriamo: un laboratorio sociale in cui il paternalismo viene ridotto, in cui il sapere viene rielaborato per delle funzioni di emancipazione, in cui l’idea di una forma diversa di lavoro e di convivenza prendono luogo. Sento ancora tanta distanza da queste pratiche ma penso che valga assolutamente la pena di continuare a provarci, possibilmente concentrandoci in alcune scuole, cercando di fare rete, di cambiare la scuola una per volta: è un orizzonte di azione, di lotta che riconosco e che condivido.

"Cambiare la società per cambiare la scuola o cambiare la scuola per cambiare la società": non è una questione da poco.

Dopo che ho lavorato tanti anni a Scampia, ho fatto un dottorato in pedagogia in Bicocca, lì incontro Riccardo Massa nel mio percorso. Riccardo Massa è stato un grande pedagogista che purtroppo è scomparso troppo presto e la scuola che ha lasciato a Milano ha perso la sua radicalità di prassi e teoria. Fra i suoi libri, uno in particolare ha lasciato traccia nella mia formazione, un libro molto difficile dal punto di vista stilistico perché scriveva con una certa densità, che si chiama Cambiare la scuola. Con Riccardo Massa entra in Italia l’idea del dispositivo educativo, lui diceva “l’educazione è uno sporco mestiere, ma è meglio farla noi prima che ce la facciano gli altri”: in educazione le dimensioni del potere sono sempre presenti, la scuola è il riflesso della società in cui agisce e quindi è difficile fare una scuola completamente diversa, perché l’educazione è una delle dimensioni della politica. A ciò però si aggiunge lo slancio utopico della formazione, del nuovo inizio possibile con l’impegno nella relazione, nel corpo della relazione, della trasmissione del tuo contributo al cambiamento della società. La scuola è un laboratorio politico in cui si sperimentano anche resistenze, possiamo costruire la relazione educativa considerando le dimensioni del fatto educativo che ci consentono di destrutturare direttive del potere quindi, secondo me, sì: cambiare la scuola, può contribuire a cambiare una società. Fare una scuola differente contribuisce sempre a dare una spinta diversa a una società, anche quando quest’ultima va velocemente nella direzione opposta. Una scuola che sia statale o pubblica cioè aperta a tutti ma non organizzata dallo Stato, può fornire un terreno culturale alle nuove generazioni in cui costruire comunità solidali e interdipendenti. Bisogna immaginare una scuola socialista, con un rapporto diverso con il sapere e con le relazioni fra le persone, con il modo in cui si produce il nostro apprendimento. Penso che abbiamo molti punti di riferimento sia teorici che esperienziali nel passato e che potremmo, a partire da questi, costruirne lo slancio organizzativo e lo spazio in questa contemporaneità, per farlo assieme, in una co-costruzione di significati e di memoria condivisa.

In questo le nuove tecnologie hanno un ruolo?

Questa è una domanda che, a modo suo, mi sorprende quasi che mi fosse chiesto: “quale ruolo dare alla stampa?” Mi spiego: il nostro mondo, l’ambiente sociale e culturale nel quale apprendiamo e insegniamo è definito dallo sviluppo della tecnologia digitale. Il nostro modo di abitare, lavorare, consumare, pensare, viaggiare, costruire è stato modificato dallo sviluppo delle tecnologie digitali di informatizzazione dei dati e noi siamo cambiati in esso anche dal punto di visto della produzione ed elaborazione culturale. Queste tecnologie hanno trasformato noi mentre trasformavamo il mondo e il processo continua e sarebbe assurdo e illogico se questi strumenti e questi mezzi non fossero oggetto di elaborazione nella scuola, durante i processi di apprendimento. Nella mia scuola c’è assoluto divieto di usare gli smartphone, e figuriamoci i tablet, per le attività didattiche. Dunque temo non si tratti di una “avanguardia educativa”; al di là dell’amarezza per quella che vivo come una grave limitazione alla progettazione e azione didattica, di principio non condivido questa scelta. Essa è dettata dal timore dell’ingovernabilità delle azioni di studentesse e studenti di 11-13 anni, dal timore di usi impropri capaci di creare malessere. Eppure questo è un fallimento educativo e formativo. L’ignoranza su come funzionano le macchine digitali proprio a livello di tecnologia e poi di come si possano utilizzare dovrebbe essere un compito educativo e istruttivo della scuola del primo ciclo: la cittadinanza attiva e consapevole oggi contempla evidentemente le competenze digitali e informatiche. Non essere passivi fruitori ma attivi agenti è possibile anche nel campo dell’informatica e del digitale.

Tuttavia dietro una tale evidenza ci sarebbe da trasformare il set d’aula e il curricolo, cosa per cui mancano i fondi per laboratori e formazione e la volontà politica. Si può distinguere, in primo luogo, un impiego nella didattica quotidiana delle nuove tecnologie che va dalla ricerca, alla documentazione, alla condivisione, alla creazione di ipertesti e prodotti cross mediali in cui l’uso degli strumenti si integri armonicamente grazie a una progettazione attenta a tempi, limiti e scopi con gli altri strumenti. Di certo, visto l’abuso di tempo schermo fuori dal tempo scuola, non sto proponendo di avere lo smartphone o il pc acceso per sei ore al giorno ma neanche possiamo escludere queste risorse potenziali per l’apprendimento. Mettiamo l’orto, la serigrafia, il laboratorio e mettiamo l’uso dei dispositivi digitali. Creare sitografie, archivi, ricorrere al reperimento ed elaborazione di informazioni, strutturare gli scambi usando questi canali, sono tutte cose che mi pare assurdo escludere dalle aule. Secondo i principi di libera scelta e dei piani di lavoro autonomi, prevederei anche a seconda degli interessi dei compiti: ci sarà chi vuole tenere schedata la biblioteca di classe con una app, chi tiene in ordine un archivio di materiali didattico usato, chi altro. Ci sarebbero attività di studio su certi temi che prevedano un primo reperimento di informazioni e poi un’esposizione. E molto altro, di facile ed estesa immaginazione. In secondo luogo, ci sarebbe una didattica e un apprendimento dell’informatica, del funzionamento e uso delle macchine digitali che è una disciplina a sé stante ma che dal mio punto di vista dovrebbe essere assunta nel curricolo.

C’è la disciplina “tecnologia” in cui studiano i materiali e imparano a memoria sul libro alienandosi le tecniche per la produzione della carta, ad esempio, o della ghisa. Con utilità che sospetto e spesso constato nulla. Un tempo di istruzione dedicato alla “formazione hacker” sarebbe invece, secondo me, l’ideale: data una macchina come la conosco, come posso farle fare ciò che voglio e cosa mi fa fare lei? Chi produce quello che uso, che accade mentre navigo, come posso resettare e rendere di nuovo utilizzabile e a costo zero un pc dismesso? Devo davvero acquistare tutti i programmi? Posso fare altro che Instagram? Come funziona davvero TikTok? Come mettiamo in piedi una piccola radio scolastica? Sono la prima che vorrebbe sapere e imparare questo.

Questa serie di interviste raccolte e curate da Margherita Dolce accompagna sul blog l’uscita del numero 11 di “Educazione aperta”, con una sezione Primopiano sul tema Quale cooperazione digitale? Si tratta di educatrici ed educatori che hanno avuto occasione di riflettere in profondità sul rapporto fra cooperazione e tecnologia. Oggi nel linguaggio comune si tende a usare la parola “tecnologia” con riferimento alle sole tecnologie digitali ma questa abitudine aumenta la confusione, facendo dimenticare che fin dalle origini della scuola ogni didattica è chiamata a prendere posizione sulle sue condizioni tecnologiche. Questa riflessione è stata arricchita, nell’esperienza dei cinque insegnanti intervistati, dall’incontro con il Movimento di cooperazione educativa. Il MCE fa parte del movimento internazionale che si ispira alla pedagogia di Célestin Freinet ed è stato ed è al centro di due anniversari consecutivi: nel 2021 i settant’anni dalla fondazione, nel 2022 il centenario di Mario Lodi che ne è probabilmente il nome più conosciuto. Nella storia della pedagogia e della scuola italiana non c’è stata una riflessione collettiva più specifica di quella del MCE sul rapporto fra la qualità delle relazioni fra alunni e insegnanti, le dimensioni materiali e organizzative delle procedure che danno corpo al lavoro scolastico e la possibilità di orientarle in senso democratico.

Margherita Dolce, nata a Palermo nel 1988, si laurea a Palermo come Educatrice della prima infanzia e poi in Scienze della formazione continua. Oggi sta per conseguire la laurea in Scienze della formazione primaria alla LUMSA. Lavora prima come pedagogista presso una comunità per minori stranieri non accompagnati, poi dal 2015, come educatrice presso le scuole dell’Infanzia della cooperativa Pueri di Palermo.