Plantas medicinais, saúde e contra-colonialidade. Reflexões a partir de uma experiência de convivência cartografante em territórios quilombolas | Medicinal plants, health and counter-coloniality. Reflections from an experience of cartographer coexistence in quilombola territories

DOI: 10.5281/zenodo.12786927 | PDF

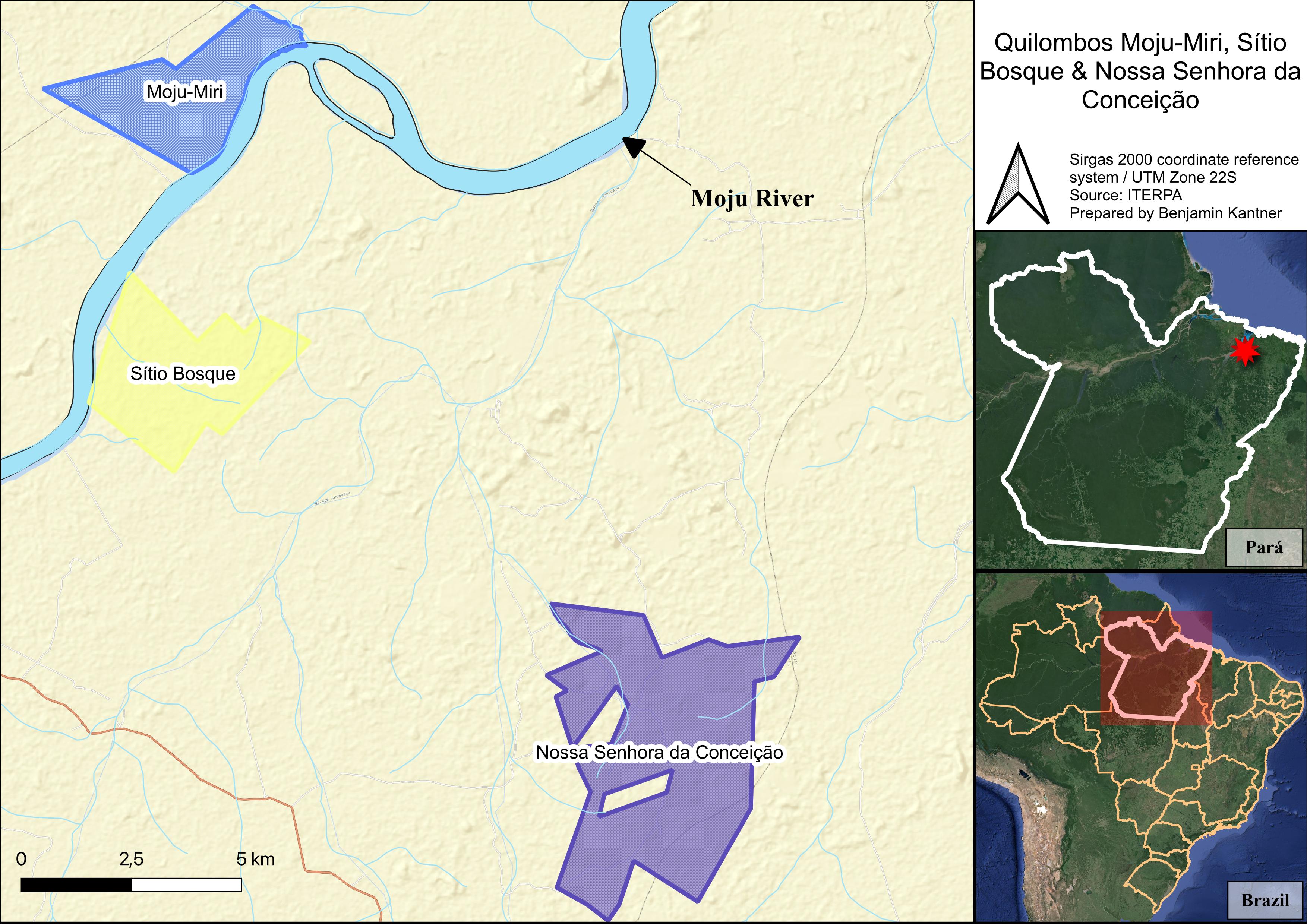

Resumo: Este artigo, escrito coletivamente[1], nasce de uma experiência de convivência etnográfica realizada em três territórios quilombolas do estado do Pará, no Norte do Brasil: Moju-Miri, Sítio Bosque e Nossa Senhora da Conceição de Mirindeua. Depois de uma contextualização inicial da realidade quilombola no estado do Pará, nos debruçaremos na metodologia da pesquisa e na Cartografia Social, que nos proporcionou o contexto para a identificação das participantes da pesquisa. A partir disso, exploraremos as narrativas de três mulheres reconhecidas como lideranças no cuidado da saúde da coletividade, com o intuito de argumentar a relevância ancestral do uso das plantas medicinais com respeito à matriz indígena e africana, assim como seu potencial de resistência contra-colonial.

Palavras chave: Brasil, comunidades quilombolas, plantas medicinais, ancestralidade, contra-colonialidade.

Abstract: This paper, written collectively, is born from an ethnographic coexistence experience carried out in three quilombola territories in the state of Pará, in Northern Brazil: Moju-Miri, Sítio Bosque and Nossa Senhora da Conceição de Mirindeua. After an initial contextualization of the quilombola reality in the state of Pará, we will focus on the research methodology and social cartography, which offered us the context for identifying the research participants. Therefore, we will explore the narratives of three women recognized as leaders in community health care, with the aim of arguing the ancestral relevance of the use of medicinal plants with respect to the Indigenous and African matrix, as well as their potential for counter-colonial resistance.

Keywords: Brazil, quilombola communities, medicinal plants, ancestrality, counter-coloniality.

Introdução

As considerações desenvolvidas neste artigo surgem de uma experiência de convivência etnográfica, realizada em três territórios quilombolas[2] do estado do Pará, no Norte do Brasil – Moju-Miri, Sítio Bosque e Nossa Senhora da Conceição de Mirindeua – no âmbito da disciplina Cartografia social: produção de conhecimento e reconhecimento de saberes na interface entre universidade e território, ministrada pelo professor Rodrigo Peixoto no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), no primeiro semestre de 2023. A disciplina resultou também em um projeto de extensão que objetiva a elaboração participativa de materiais didáticos para a Educação Básica.

As comunidades quilombolas Moju-Miri, Sítio Bosque e Nossa Senhora da Conceição de Mirindeua estão localizadas na região Norte do Brasil, especificamente no município Moju-Pará, conhecido como Baixo Moju, no estado do Pará. No decorrer da convivência, encontramos lideranças comunitárias, professoras e professores, mulheres, homens, idosos, crianças, jovens, estudantes da Educação Básica, universitários e de Pós-Graduação das comunidades locais e da UFPA.

As mulheres autoras deste artigo somos caracterizadas por posicionamentos plurais e diferentes mas acomunados pelo compromisso político antirracista e em prol de uma maior justiça social, racial, cultural e epistêmica (Meneses e Bidaseca, 2018), sendo que duas de nós são, além de estudantes e pesquisadoras da UFPA, originárias das comunidades quilombolas que visitamos.

Contextualizações: a realidade quilombola no Pará

As populações quilombolas no Norte do Brasil vivem em contextos caracterizados por desafios históricos, socioeconômicos, territoriais e culturais. Elas sofrem com a herança da escravidão, que resultou em exclusão social, discriminação, violência e racismos. Algumas dessas populações viveram em isolamento e enfrentaram condições precárias de trabalho e moradia. Na realidade socioeconômica atual, os quilombolas do Norte do Brasil enfrentam altos índices de pobreza e falta de acesso a serviços básicos, como saúde, educação e saneamento. Além disso, a falta de oportunidades de trabalho e a dependência de atividades de subsistência, como a agricultura e a pesca, dificultam o acesso a uma renda adequada. Outra questão central para as comunidades quilombolas é o acesso e a legitimidade de seus territórios. A maioria delas enfrenta problemas relacionados ao acesso e à posse da terra, seja pela pressão de grandes empreendimentos, como a mineração e a construção de hidrelétricas, seja pela disputa de territórios com proprietários rurais e indígenas.

Os aspectos culturais são fundamentais para compreender a realidade quilombola no Norte do Brasil. Essas comunidades possuem uma rica tradição cultural, que inclui danças, músicas, culinária e práticas religiosas específicas. No entanto, a preservação e promoção dessa cultura apresentam desafios, especialmente devido aos racismos que acabam marginalizando, igualmente à assimilação cultural imposta historicamente. Diante desses contextos atravessados por diferentes marcadores de opressão como raça e classe os quais contribuem para alargar ainda mais desigualdades e exclusões, as populações quilombolas do Norte do Brasil têm lutado pela garantia de seus direitos, como o direito à terra, à saúde, à educação e à cultura. A organização comunitária, as ações de resistência e a luta por políticas públicas específicas são estratégias comuns adotadas por essas comunidades para enfrentar os desafios e fortalecer sua identidade e autonomia.

Nesse quadro, compreende-se a importância da Cartografia social, sobre a qual nos deteremos nas próximas páginas, através da qual pode-se trazer à tona o saber ancestral da comunidade, sua cultura alimentar, suas religiões, o uso das plantas medicinais e o trabalho (realizado especialmente pelas mulheres) no cuidado da saúde no território, que perpassam de geração em geração os valores de coletividade, solidariedade e esperança em dias melhores.

Metodologia da pesquisa

Os dados que fundamentam este artigo foram coletados através de três visitas de campo: a primeira ocorreu nos dias 19 a 21 de maio de 2023 na comunidade quilombola de Moju-Miri e contou com a participação das comunidades quilombolas de África/Laranjituba e Sítio Bosque. A segunda aconteceu no Sítio Bosque nos dias 31 de junho a 02 julho de 2023, quando desta vez os quilombos de Moju-Miri e África/Laranjituba se deslocaram para Sítio Bosque e compartilharam seus conhecimentos. A terceira vivência cartográfica ocorreu no segundo semestre desse ano, precisamente em 21 e 22 de outubro, no quilombo Nossa Senhora da Conceição de Mirindeua, território de Jambu-Açu (figura 01) – ocasião em que todos os participantes do exercício cartográfico se somaram aos quilombolas situados nas áreas de Jambu-Açu.

Nosso principal instrumento de coleta de dados foi a convivência etnográfica, que nos possibilitou estabelecer os vínculos necessários para a inserção no campo da pesquisa, outrossim corroborou para compreensão do modo de vida quilombola que em muitos aspectos expressa uma resistência contra-colonial (Santos, 2015), sobretudo na relação com a natureza e no cuidado da saúde da coletividade. A convivência não se limitou aos dias que transcorreram em Moju-Miri, Sítio Bosque e Nossa Senhora da Conceição de Mirindeua; mas foi preparada e acompanhada pelas aulas, cujos participantes eram em maioria quilombolas, moradores daquelas como de outras comunidades.

Durante a convivência, todos os participantes foram hospedados nas casas de famílias da comunidade. Em particular, em função também dos nossos pessoais interesses de pesquisa, as autoras deste artigo compusemos o agrupamento destinado a aprofundar os temas da saúde, das plantas medicinais e da ancestralidade e as tarefas cartográficas relacionadas. Portanto fomos acolhidas nas casas de mulheres que representam referências nesse âmbito.

Exploramos esses assuntos a partir de múltiplos posicionamentos, sendo que para duas de nós as comunidades atravessadas constituem um dos espaços fundamentais da cotidianidade; outras duas as visitavam pela primeira vez; e para outra tratava-se do primeiro encontro em absoluto com uma comunidade quilombola. Além disso, somos de nacionalidade diferente (quato brasileiras e uma italiana), pertencemos a áreas do conhecimento distintas (enfermagem, antropologia, história, pedagogia e medicina) e desenvolvemos diversas profissões (uma diretora de escola, uma enfermeira, uma professora e uma médica, que são também estudantes de pós-graduação, e uma professora universitária). Nos expusemos, portanto, entre nós mesmas a uma intensa experiência de convivência, por meio da qual, colocamos em diálogo olhares e vivências distintas e reciprocamente enriquecedoras.

Oliveira (2009) ressalta o significado da convivência metodológica em comunidades historicamente marginalizadas, ao afirmar que

compreender e dialogar exige mais do que uma visita; significa uma vivência próxima, afetiva e comprometida. Muitos aspectos das relações sociais nessas comunidades, suas histórias, desafios e saberes só são percebidos desta forma […]. Conviver é mais do que visitar e, não sendo algo que possa ser delegado, requer um envolvimento pessoal de observação, questionamento e diálogo. Somente olho no olho com o outro e, com ele convivendo, é que se pode detectar e compreender posições políticas e informações que nos são fornecidas sobre dada realidade (pp. 314-315).

A convivência nos permitiu entrar em contato com muitas narrações, sobretudo por meio de conversas espontâneas e entrevistas informais, que registramos através de áudio-gravações, vídeo-gravações e notas de campo. As narrações constituem um conhecimento empírico imprescindível, sobretudo para pesquisas com povos que têm na oralidade o elemento cardinal do processo de transmissão de suas cosmovisões e de seus saberes. Elas permitem conectar acontecimentos contemporâneos e fatos que aconteceram em passados próximos ou remotos (Alberti, 2010), inserindo o que emerge na interação com os atores sociais em uma rede complexa de sentido (Spink, 2000). Finalmente o estudo bibliográfico nos permitiu contextualizar e aprofundar de um ponto de vista teórico-político a história e o conhecimento tradicional relacionado ao uso e manipulação de plantas para fins medicinais nos territórios quilombolas investigados.

A Cartografia Social

O deslocamento para chegar nos lugares da pesquisa foi proporcionado pelo transporte da UFPA – campus de Belém. Adentrando os territórios rurais de Moju, na nossa primeira visita[3], logo avistamos árvores que se destacam por seu porte apoteótico contrastando com o céu de uma manhã ensolarada. Inúmeras castanheiras próximas à estrada e dispostas entre a vasta vegetação compunham o cenário. Ao chegarmos no local onde aconteceriam todas as ações centrais da missão cartografante – espaço novo, ainda em construção – a Associação dos Moradores Quilombolas de Moju-Miri (AQMOMI) nos acolheu. As boas-vindas foram primeiramente realizadas pela presidente da AQMOMI e pelos estudantes quilombolas moradores destes territórios: Andreia de Moju-Miri, Ana Léia de África/Laranjituba e Alzinei de Sítio Bosque. A seguir, cada pessoa se apresentou, dizendo de onde é e qual é seu papel no seu território. Quanto aos estudantes, partilharam o tema de suas pesquisas e suas expectativas com relação ao encontro. Ao centro do espaço um alguidar[4] com banho de cheiro (folhas maceradas), macaxeiras, mel, andiroba, castanhas, cupuaçu, mamão, banana, cacau, açaí, maniva, beiju chica com castanha. O beiju chica produzido especialmente para nos receber fez parte do desjejum no ato da chegada (Figura 02).

Depois dos mapas em escala ampliada realizadas com imagens de base satélite por meio dos dados dos territórios quilombolas disponibilizados pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA), nos dedicamos aos mapas sociais desenhados a mão pelos moradores e moradoras da comunidade, que foram nomeando e detalhando as estradas, os atravessamentos e os caminhos em terra firme, os rios com seus afluentes, furos e igarapés, os lugares significativos com relação à saúde, à educação, aos projetos políticos e às ações de resistência contra agressões de empreendimentos econômicos.

De fato, vale ressaltar que o fio condutor da Cartografia Social é a participação dos sujeitos envolvidos em um determinado contexto social (Acselrad, 2008). Nesse sentido, ela não delimita o espaço apenas pelos objetos geográficos, pois inclui os conhecimentos associados a seu uso e a diferentes interesses mobilizados (ibidem). Nessa perspectiva, o conhecimento coletivo é colocado em primeiro plano, ressaltando a percepção social e a identidade acerca do território.

Segundo Alfredo Wagner Almeida (2013, p. 157), a Nova Cartografia Social não deve ser compreendida "como circunscrevendo-se a uma descrição de cartas ou a um traçado de mapas e seus pontos cardeais com vistas à defesa ou a apropriação de um território", pois a expressão “nova” remete a ideia de "pluralidade de entradas a uma descrição aberta, conectável em todas as suas dimensões, e voltada para múltiplas 'experimentações' fundadas, sobretudo, num conhecimento mais detido de realidades localizadas".

Portanto, a Cartografia Social serve para muitos fins de organização comunitária: em alguns casos, torna visíveis ao público fenômenos vividos por certos grupos sociais; em outros casos, fortalece identidades coletivas e sua incidência política. Auxilia no registro dos conflitos, para evidenciar os descasos do poder público e a ineficiência de políticas afirmativas. Igualmente contribui em denúncias e enfrentamentos contra grandes empresas que invadem os territórios em nome de um avanço e um desenvolvimento que só destroem modos de vida tradicionais, causam grandes impactos socioambientais e negam os direitos das populações, que – embora a lei garanta a necessidade do Protocolo de consulta prévia, livre e informada[5] – não são consultadas.

A Cartografia Social aglutina pessoas e as leva a estruturar narrativas da vida comunitária que se desenrolam "nos territórios, auxiliando a enxergar relações desse imenso tecido associativo dos quais fazem parte e que constantemente se transforma". Nesse sentido, "o mapa social só existe a partir da participação efetiva e incondicional da população envolvida. Essa característica do mapa social potencializa uma outra característica do mapa, muitas vezes esquecida, de que ele não é algo fechado, mas um processo permanente de construção" (Oliveira et al., 2021, p. 4582).

No nosso caso, o foco no cuidado da saúde coletiva nos levou a selecionar os dados etnográficos relacionados ao uso de plantas medicinais por parte principalmente das mulheres quilombolas. Foi justamente através da construção cartográfica, portanto, que chegamos a saber onde estavam as cuidadoras da vida e saúde quilombola. Em particular, identificamos três interlocutoras principais, as quais fomos visitar em suas casas, além de outras que participaram em uma roda de conversa no espaço comunitário.

Narrativas das mulheres: plantas medicinais, saúde da coletividade e resistência contra-colonial

De idades entre sessenta e setenta anos, nossas três interlocutoras principais nasceram e cresceram na comunidade quilombola onde vivem atualmente. Somente uma saiu do quilombo por um tempo para trabalhar e estudar, para depois voltar e se envolver definitivamente com as plantas e o seu vizinho rio Moju. A relação ganhou profundidade sobretudo com uma delas, dona Santa, que abrigou nosso grupo em sua morada por três dias: a conversa se estendia pela noite e era retomada ao amanhecer. Dessa forma, os diálogos que fundamentam este artigo foram acontecendo em múltiplos espaços: nas casas das cuidadoras da saúde coletiva, no local que acolhia todas as reuniões do grupo e nos espaços de convivência.

A primeira das nossas interlocutoras, dona Santa[6], é uma das parteiras de Moju-Miri (Figura 04). Aparou muitas crianças no seu local e adjacências. Ela mesma teve doze filhos. Sua filha caçula, Rosilene, graduanda da UFPA, foi cartografante junto conosco. Dona Santa nos relatou que ela sempre foi chamada para fazer parte do processo do nascimento das crianças de seu território e geralmente ficava por oito dias na casa da parturiente. Depois de aparar o bebê cuidava de tudo para que aquela mulher pudesse ficar tranquila e bem assistida. Mas a relação entre parteira e parturiente iniciava logo no início da gravidez, pois durante todo o processo de gravidez esta recebia os cuidados de dona Santa que puxava barriga[7].

Depois do parto a parteira providenciava alimento para a parturiente, subia até no açaizeiro quando era preciso. Fazia chás e banhos para a parturiente e para o bebê, cuidava de tudo que fosse necessário para o bem estar de ambos. Contudo, nos últimos anos, dona Santa passou a ficar apenas por três dias após o parto, pois segundo ela a lida com o resguardo mudou. Então sentiu que as paridas não precisam mais da sua assistência por tempo prolongado. Hoje o valor dos seus serviços custa cento e cinquenta reais. Tem uma caderneta onde registra data e hora das crianças aparadas por ela. Tem também uma tesoura exclusiva para cortar o cordão umbilical.

Ultimamente vive uma espécie de tristeza recolhida. Teve dois filhos falecidos. O último foi perdido pela violência urbana em Belém. Está viúva, e também não faz tanto tempo que seu marido faleceu. Segundo dona Santa, ele era um homem brincalhão e muito parceiro. De vez em quando ela costuma ir a Belém onde moram algumas de suas filhas, mas logo quer retornar para o seu lugar, onde sente-se feliz, mesmo que more sozinha, pois a maioria de suas/seus filhas/filhos já estão casadas/os e tem sua própria casa, e aquelas/es que não têm moram em Belém para estudar. Diz que toda esta reviravolta lhe tira um pouco da alegria antes mais intensa. Mas mesmo assim, em dias de festa na comunidade, sua casa fica cheia, tanto com os familiares que vêm de fora como os que moram por lá mesmo. É católica, sua casa é de alvenaria e bastante ampla, e está sendo construída aos poucos[8]. Tem luz elétrica e caixa d’água e uma máquina de bater açaí. Vira e mexe diz que ser parteira é tudo para si. Gosta muito do que faz. Foi vivendo e quando se deu conta já era uma parteira mesmo!

Nossa missão cartografante foi avançando e nos conduziu para uma casa inteiramente envolvida por folhas e cuidados. Dona Neuza, depois de nos falar do seu envolvimento apaixonado com seu vivo mundo verde, nos disse que iria colocar no seu espaço a placa “As folhas que curam” (Figura 05). Ela mora entre sabugueiro (nome científico: sambucus nigra), arnica (nome científico: solidago chilensis meyen), dinheiro em penca (nome científico: pilea nummularifolia), pau da felicidade (nome científico: polyscias guilfoylei) e muitas outras plantas. Nos contou que a limoeiro (nome científico: citrus limon), onde brota limão galego, vivia definhando porque sentia falta de gente, mas, depois que ela passou a viver ali e teve uma amorosa conversa com essa planta, seguiu viçosa e cheia de frutos. Assegura que as plantas que ela seguiu são as que gostam dela, sentem sua comunicação em uma espécie de diálogo humano-vegetal. Nos disse que lutou para receber formação junto a Ong Fase – Solidariedade e Educação e atribui aos conhecimentos recebidos nessa formação o incentivou para voltar a morar na sua comunidade quilombola e investir na sua morada verdejante.

De fato, dona Neuza saiu bem jovem, praticamente criança, para trabalhar como empregada doméstica em Belém. Estudou e se graduou em pedagogia. Depois trabalhou em um órgão governamental. Após se aposentar retornou à sua terra natal e construiu uma casa próxima do Rio Moju, que banha o quilombo. No seu convívio comunitário é referência quando se refere do tratamento e prevenção de alguma doença, pois sabe que intervenção realizar mediante as plantas que curam. Nos disse que é proibido vender e não cobra pelos cuidados das pessoas enfermas que a procuram. Em uma intensa conversa, relatou que os dias vividos na pandemia do Covid-19 foram perturbadores. Uma angústia coletiva tomou o seu território. Usava suas plantas e ervas sem saber direito o que resultaria na eficácia para um fenômeno como aquele, desconhecido e mortal.

É importante destacar que a medicina popular cria táticas de prevenção e tratamento de enfermidades muito peculiares, ela está inserida dentro da cosmovisão de cada povo e, constantemente, é recriada e reinventada, de acordo com o contexto de cada grupo (Oliveira, 1985). Nessa perspectiva, essa prática é compartilhada nas comunidades quilombolas pela maioria das pessoas que ali vivem e que possuem a mesma visão de mundo, já que ela concede retornos concretos aos problemas de saúde vivenciados no cotidiano da comunidade.

Dona Neuza nos convidou para nos refrescar com um suco verde. Colheu as folhas naquela exata hora para que não perdessem suas propriedades curativas: folhas de pirarucu (nome científico: kalanchoe pinnata), folhas de manjerona (nome científico: origanum majorana), mel, água e muito amor – acrescenta! Aquele suco afetuoso refrescante para uma manhã ensolarada. Igualmente nutritivo e curador sorvemos um vinho de uva com cebola roxa macerada. Dentre as delícias quilombolas, seguramente esta foi muito de deixar o paladar tomar conta!

Seguindo as orientações das relevantes sinalizações nos mapas comunitários e das reuniões do grupo ampliado chegamos à casa de uma grande liderança na comunidade. Os comentários registravam que em outros tempos esta senhora, conhecida como curandeira da coletividade, estaria ali acompanhando toda a convivência cartografante, do mesmo jeito que se envolvia em todas as mobilizações de enfrentamento e cuidado. Para chegarmos em sua casa, saímos do barracão da AQMOMI e acessamos a rua principal – caminho de chão batido que avançando passa pela escola de um lado e do outro pelo campinho de futebol, gramado de um verde viçoso. Passo a passo vai ficando para trás a casa de dona Santa. Mais um pouco de estrada, defronte à casa de dona Neuza e nas proximidades dos barcos ancorados no porto encontra-se a morada de dona Isabel.

Em o estado convalescente, acamada e que esteve em Belém recebendo assistência hospitalar por aqueles dias, calorosamente dona Isabel nos acolheu. Enfatizou que junto aos medicamentos alopáticos recorre aos matos e folhas para recuperar estado saudável. Pediu que lhe trouxessem um galho de quina (nome científico: cinchona officinalis) (Figura 06), árvore presente no seu quintal: queria nos apresentar esta planta poderosa. Dona Isabel, articulando as palavras vagarosamente, nos explicou que esta planta serve para aliviar sintomas de febre, dor de cabeça e dor no corpo. Acrescenta que quando recorreu a esta planta para cuidar das pessoas acometidas pelo Coronavírus foi de maneira experimental, visto que a evolução das manifestações dos adoecimentos eram diferentes com relação a outros problemas que costumam acometer as pessoas do seu convívio quilombola. Algo destoava do que foi aprendido e ensinado pelas que vieram antes. Sua sobrinha nos contou que a dosagem do chá de quina foi um ponto particularmente problemático. Dentre as conversas, as sementes de andiroba (nome científico: carapa guianensis) entraram na roda. Igualmente curadora como a quina, relatam que o óleo destas sementes serve para muitos males como dor de garganta, problemas respiratórios, inflamações e baques. E quando passado na pele serve para afastar o carapanã.

Tanto dona Neuza quanto dona Isabel retrataram extratos do cotidiano no tempo pandêmico. Contaram que vivenciaram momentos de incertezas e angustias em meio à devastadora crise sanitária mundial. Esse cenário visibilizou o quanto a desigualdade de acesso aos bens públicos é vigente na Amazônia paraense (Milanez e Vida, 2020). Em particular, a ausência de políticas e serviços de saúde nas comunidades obrigou quilombolas a se deslocarem para as cidades, arriscando serem contaminados e levarem o vírus para seus ambientes de vita (Carvalho et al., 2021). Estudos como o de Carvalho et al (ibidem) evidenciam que o estado do Pará esteve à frente nos casos de Covid-19 entre as comunidades quilombolas do Brasil. Estes tiveram que recorrer às vias de autoproteção e organização coletiva para enfrentar os diversos impactos que a pandemia gerou. A Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará-Malungu desenvolveu de maneira autônoma, sem qualquer apoio do Estado e dos serviços públicos de saúde, um sistema comunitário de vigilância epidemiológica.

Os povos originários que viviam na Amazônia antes da invasão dos europeus sempre utilizaram remédios naturais retirados da floresta para prevenção e tratamento da saúde da coletividade (Guedes, 2018). Mesmo com a imposição da colonização portuguesa, essas práticas de cura não foram abandonadas, pelo contrário, acabaram se intensificando, visto que os povos afro-diaspóricos que chegaram nessa região trouxeram vários outros conhecimentos ligados ao uso terapêutico de plantas, que faziam parte da cultura de suas diversas nações (Silva et al., 2012).

Por conseguinte, os saberes dos povos africanos interagiram com os saberes dos povos originários e os conhecimentos que resultaram ainda estão presentes no cotidiano e nas práticas de prevenção e tratamento da saúde, realizadas sobretudo pelas mulheres, nas comunidades quilombolas pesquisadas. A maioria das vezes, de fato, são as mulheres as responsáveis em restaurar a saúde de seus familiares, vizinhos e amigos, a partir do saber ancestral, transmitido de geração a geração através da oralidade, quanto ao uso e manipulação das plantas medicinais existentes em seus quintais e na floresta.

As mulheres dessas comunidades conhecem as plantas que servem para curar determinadas doenças e as distinguem pelo tamanho das folhas, cheiro e cor. Além disso, sabem a quantidade e a dosagem necessária para cada tipo de remédio e enfermidade. Elas e as pessoas que nelas depositam sua confiança acreditam nos benefícios de banhos, chás e xaropes, entre outros remédios feitos de plantas medicinais, pois surtiram efeitos em seus antepassados e continuam a ser estremamente úteis na prevenção e tratamento das enfermidades que assolam a comunidade.

No último dia de convivência tivemos a oportunidade de ter uma roda de conversa com outras mulheres no espaço comunitário da AQMOMI. O primeiro aspecto que emergiu é que além das mulheres reconhecidas como lideranças no cuidado da saúde da coletividade, todas possuem um conhecimento essencial sobre o uso das plantas para a cura de doenças comuns. Essas, portanto, constituem um meio primário, disseminado e acessível de cura, ainda mais relevante em um contexto de insuficiência dos serviços públicos de saúde. Um outro elemento significativo tem a ver com as representações contraditórias que circulam com relação às mulheres depositárias deste conhecimento que, ao mesmo tempo que é fundamental para a saúde da comunidade, é também envolto por uma aura de mistério e aparece pouco controlável. O depoimento de dona Lúcia é bastante revelador: “Uma vez me chamaram de feiticeira, por causa das minhas plantas [...] eu sei que existe [o feitiço] porque já colocaram em mim [...] eu digo que eu faço por obra de caridade, para repassar remédios para eles, porque o que eu aprendi tenho que repassar”.

É importante frisar que as palavras “feitiço” e “feiticeira” se referem, com nuances de preconceito e menosprezo, às religiões de matriz africana. Tais representações, portanto, mostram que o conhecimento, a manipulação e o uso das plantas medicinais podem se configurar como uma práxis contra-colonial (Santos, 2015), na medida em que, mesmo em um contexto religioso diferente – caracterizado como já dissemos pela preeminência das religiões evangélicas – reafirmam, alimentam e regeneram a ligação com saberes ancestrais, que a colonização e a religião como seu fator preponderante (ibidem) não conseguiram silenciar. Eles apresentam também uma dimensão decolonial[9], enquanto contradizem um elemento central da colonialidade do saber (Lander, 2000): isto é, a construção de uma rígida contraposição entre conhecimentos considerados científicos e conhecimentos considerados mágico-mítico-espirituais, que conduziu à afirmação dos primeiros como os únicos legítimos e à marginalização dos segundos.

É importante sublinhar que a categoria de ancestralidade vai muito além de relações consanguíneas ou de parentesco simbólico. Ela “pode ser lida como uma categoria de alteridade. Mais que isso, uma categoria de trans-alteridade, posto que se referência no local de relação, ou seja, do encontro da diferença. A ancestralidade é a categoria que permite entender os territórios desterritorializados que, ao se reconstruir, a exemplo da experiência negra no Brasil, constroem outros territórios” (Santos, 2018, p. 231). Portanto, a ancestralidade é uma categoria analítica que contribui para a criação de sentidos em uma perspectiva ética (Oliveira, 2012).

Dessa maneira, os povos quilombolas aqui pesquisados são singulares, já que mesmo em meio a diferentes marcadores de violência e opressão buscaram, a partir de seu local e dos saberes de seus antepassados, dar continuidade a práticas de tratamento da saúde da coletividade que permanecem até a contemporaneidade. Isso revela que as práticas de cura não são guiadas pelos mesmos princípios em todos os povos e culturas (Oliveira, 1985). Pelo contrário, as comunidades quilombolas têm sua própria existência e resistência aos paradigmas e conhecimentos do colonizador – o que pode-se chamar de contra-colonialidade.

Conclusões

Este artigo foi escrito coletivamente, a partir de uma significativa experiência de convivência nos quilombos de Moju-Miri, Sítio Bosque e Nossa Senhora da Conceição de Mirindeua, no estado brasileiro do Pará, proporcionada pela disciplina Cartografia social: produção de conhecimento e reconhecimento de saberes na interface entre universidade e território. Nesses lugares, os encontros, as conversas e o próprio ambiente convergiram em evidenciar que as mulheres são as principais guardiãs do conhecimento das plantas medicinais, que constituem o meio mais fundamental e difundido para cuidar da saúde da comunidade. Esse conhecimento, repassado de geração em geração, apresenta uma importante dimensão contra-colonial, na medida em que exemplifica a manutenção – mas também a multiplicação e reinvenção – de modos de vida que a colonialidade não conseguiu aniquilar (Santos, 2015).

Assim, por um lado, as experiências afro-diaspóricas em contato com as experiências dos povos originários, em particular relacionadas ao uso e manipulação de plantas para fins medicinais ganharam novos significados; por outro, as rupturas causadas pela imposição da colonização se acompanharam também a permanências, pois ao perquirir essas comunidades observamos a continuidade e a regeneração em seu cotidiano de práticas de prevenção e tratamento das doenças por meio de plantas medicinais. Essas práticas atravessaram vários séculos, resistindo à assimilação por parte do pensamento e as epistemologias colonizadores.

Notas

[1] A coletiva é formada por Ana Léia Moraes Cardoso, Andrea Cardoso e Cardoso, Ana Célia Barbosa Guedes, Mariateresa Muraca e Marta Giane Machado Torres.

[2] Para as leitoras e os leitores não brasileiros esclarecemos que as comunidades quilombolas foram criadas, durante a escravidão, por escravos fugitivos e até hoje são habitadas por afrodescendentes. De acordo com Carvalho (2015) “o quilombo pode ser considerado o símbolo maior da luta pela terra comunitária e pela liberdade em toda a Diáspora Africana nas Américas” (p. 12).

[3] Nela participamos todas as autoras, portanto a ela se referem os encontros e as narrações apresentados, embora as reflexões que embasam o artigo sejam resultates da experiência no seu conjunto.

[4] Recipiente feito de barro, de boca ampla, mais largo que alto.

[5] Conforme determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), do qual o Brasil é signatário, as populações indígenas e tradicionais têm o direito de serem consultadas sobre toda e qualquer decisão administrativa ou legislativa que afete seus territórios, direitos e modos de vida coletivos. A consulta deve ser prévia, livre e informada. É importante registrar que a luta pela efetivação dos processos de consulta faz parte do cotidiano dos quilombolas, que a cada dia compreendem e alimentam esta força regimental (Galvão, 2018).

[6] Optamos por usar os nomes com os quais nossas interlocutoras são conhecidas na comunidade, com o objetivo de tornar visível sua contribuição para a elaboração deste artigo.

[7] Ato de massagear a barriga da grávida, geralmente realizado pela parteira para verificar a posição da criança e eventualmente ajustá-la para o parto ocorrer em segurança. A massagem geralmente é feita com uso de algum óleo extraído de vegetais ou animais da floresta.

[8] A maior parte dos moradores é evangélica.

[9] A categoria “decolonial” foi proposta por Catherine Walsh, no âmbito do Pensamento Decolonial Latinoamericano, em contraposição à categoria “pós-colonial”, para indicar a permanência da colonialidade enquanto sistema de poder que atravessa todas as esferas da existência e, portanto, a necessidade de um caminho de luta permanente, em que podem ser reconhecidos transgressões, criações e horizontes alternativos. Pelo contrário, o conceito de “contra-colonial” foi proposto por Antonio Bispo dos Santos e outros intelectuais ligados aos movimentos sociais, para indicar as múltiplas formas de resistência à assimilação colonial, os modos de vida, os símbolos e as significações, as práticas e os saberes dos povos indígenas e afro-diaspóricos, que a colonização não conseguiu aniquilar e que são forjados a partir de paradigmas muito distintos.

Referências

Acselrad H., Cartografias sociais e territórios, IPPUR/UFRJ, Rio de Janeiro 2008.

Alberti V., História dentro da História, in C.B. Pinsky (org), Fontes Históricas, Contexto, São Paulo 2010.

Almeida A.W.B. de, Nova Cartografia Social: territorialidades específicas e politização da consciência das fronteiras, in Id. e Farias Junior E. de A. (orgs), Povos e comunidades tradicionais: nova cartografia social, UEA Edicoes, Manaus 2013, pp. 157-161.

Carvalho, J.J. de, Uma voz quilombola na contra-colonização da academia, in A.B. dos Santos, Colonização, quilombos modos e significados, Incti-UnB-Inct-Cnpq-Mcti, Brasília 2015.

Carvalho L.G. et al., Direito ao território quilombola na Amazônia e a pandemia: as experiências da Malungu na vigilância comunitária em saúde para defesa da vida e do território, in “Insurgência, Revista de direitos e movimentos sociais”, v. 7, n. 1, 2021, pp. 1-22.

Galvão E., Quilombolas das comunidades Laranjituba e África aprovam protocolo de consulta prévia, 19/03/2018, url: https://fase.org.br/pt/noticias/quilombolas-das-comunidades-laranjituba-e-africa-aprovam-protocolo-de-consulta-previa/

Guedes A.C.B., Mulheres quilombolas e uso de plantas medicinais: práticas de cura em Santa Rita de Barreira/PA. Dissertação de Mestrado, UFPA, Belém 2018.

Lander E., Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos, in E. Lander (org), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciências sociales perspectivas latino-americanas, Clacso, Buenos Aires 2000.

Meneses M.P. e Bidaseca K., Epistemologías del Sur. Epistemologias do Sul, Clacso, Buenos Aires 2018.

Milanez F. e Vida S., Pandemia, racismo e genocídio indígena e negro no Brasil: coronavírus e a política de extermínio, in “Clacso-Pensar la pandemia-Observatorio social del Coronavirus”, 01/06/2020, url: https://www.clacso.org/pandemia-racismo-e-genocidio-indigena-e-negro-no-brasil-coronavirus-e-a-politica-de-exterminio/

Oliveira E.D. de, Filosofia da ancestralidade como filosofia africana: educação e cultura afro-brasileira, in “Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação – RESAFE”, n. 18, 2022, pp. 28-47.

Oliveira E.R., O que é Medicina Popular, Brasiliense, São Paulo 1985.

Oliveira M.W. de, Pesquisa e trabalho profissional como espaços e processos de humanização e de comunhão criadora, “Cadernos Cedes”, v. 29, n. 79, 2009, pp. 309-32.

Oliveira S.S. et al., De nosso território sabemos nós: experiência de cartografia social para emergências e desastres, in “Ciência & saúde coletiva”, v. 26, n. 10, 2021, pp. 4579- 4590.

Santos, A.B. dos, Colonização, quilombos modos e significados, Incti-UnB-Inct-Cnpq-Mcti, Brasília 2015.

Santos A.S. dos., Lenda e a lei: A ancestralidade afro-brasileira como fonte epistemológica e como conceito ético-jurídico normativo, in “Odeere: Revista do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade”, v. 3, n. 6, 2018, pp. 226-250.

Silva, N.C.B. et al., Uso de plantas medicinais na comunidade quilombola da Barra II – Bahia, Brasil, in “Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas”, v. 11, n. 5, 2012, pp. 35-453.

Spink M.J. (org.), Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano:aproximações teóricas e metodológicas, Cortez, São Paulo 2000.

Walsh C., Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos, in C. Walsh (a cura di), Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo I, Abya Yala, Quito 2013.

Os autores

Ana Léia Moraes Cardoso é quilombola, pertencente à comunidade Laranjituba, localizada em Moju-Pará. É graduada em medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA), onde ingressou pelo processo seletivo especial destinado à população quilombola, e estudante de Pós-Graduação em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente pela mesma universidade. Desde o ciclo básico da graduação tem participado de monitorias, projetos de extensão, estágios extracurriculares resultando em publicações, em uma perspectiva de educação em saúde. É servidora pública estadual da Fundação Hospital de Clinicas Gaspar Vianna. Atua há mais de 15 anos na área da saúde, com prática na área da saúde pública, tanto na atenção básica quanto na intra-hospitalar.

Andrea Cardoso e Cardoso é quilombola, pertecente à comunidade de Moju-Miri. Possui licenciatura plena em Pedagogia e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia do Estado do Pará (UEPA); pós-graduação em psicopedagogia pela Faculdade Latino-Americana de Educação; especialização em Educação do Campo pelo Instituto Federal do Pará (IFPA); especialização em Educação para Relações Étnico-raciais pelo IFPA; graduação em Letras Libras e Língua Portuguesa L2 pela UFPA; é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA) da UFPA e doutoranda em Antropologia da Educação pelo mesmo programa. Coordena o grupo de mulheres Marias do Quilombo e o projeto de extensão Cartografia Social como produção de material didático; é bolsista do projeto de extensão Awa Surara, que trabalha na formulação e realização de estratégias para o acesso e permanência de estudantes quilombolas na pós-graduação e discute a literatura de autores e autoras negros(as) e indígenas e integrante de um projeto de extensão da UEPA voltado para a sustentabilidade local como discente da comunidade Moju-Miri.

Ana Célia Barbosa Guedes é graduada em licenciatura e bacharelado em História, mestra em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia pela UFPA. É professora de ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Pará. É componente do grupo de pesquisa NOSMULHERES pela Equidade Racial da UFPA, da Rede de Historiadorxs Negrxs e é ativista do movimento feminista negro.

Mariateresa Muraca em 2015 conseguiu o doutorado em Ciências da Educação e da Formação Contínua pela Università di Verona em co-tutela com a Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou um estágio pós-doutoral na Università di Verona (2016-2017) e um na UEPA (2021-2023). É professora no Instituto de Ciências da Educação da UFPA. É autora da monografia Educazione e movimenti sociali (Mimesis, 2019), do manual didático I colori della pedagogia (Giunti-Treccani, 2020) e de numerosos ensaios e artigos científicos. É componente da Comunidade de Pesquisa de Educazione Aperta desde 2018 e diretora científica da revista desde 2020.

Marta Giane Machado Torres é enfermeira feminista e ativista da saúde. Graduada em Enfermagem pela UFPA. Especialista em Atenção Básica da Saúde pela UEPA. Mestra em Saúde Coletiva pelo Programa de Pró-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia e Doutoranda pelo Programa de PPGSA/UFPA. Servidora pública estadual na assistência especializada em HIV/AIDS. Orgânica do Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense e do Movimento pela Saúde dos Povos.