Il tirocinio fra aula e realtà | Internship between Classroom and Reality

Con Inchinarsi alla realtà. Il tirocinio come ecologia formativa Maria Livia Alga offre una lettura “in situazione” del tirocinio universitario, il quale viene descritto come dispositivo capace di porre in interrelazione il mondo accademico, la rete dei servizi e il tessuto sociale. Unendo la dimensione teorica, esperienziale e comunitaria in percorsi integrati di apprendimento, esso costituisce la boundary zone in cui i confini istituzionali possono essere interrogati e reinterpretati.

Il libro, pubblicato ad accesso aperto da Franco Angeli, nasce nel contesto del progetto di ricerca Costruire la professionalità educativa: il ruolo del tirocinio universitario nella formazione degli educatori socio-pedagogici dopo la legge 205/2017, condotto a partire dal 2022 dall’Università di Verona. La ricerca aveva l’obiettivo principale di comprendere la specificità del processo di apprendimento nel tirocinio delle educatrici e degli educatori iscritti al corso di laurea in Scienze dell’educazione (L-19), titolo reso obbligatorio per accedere alla professione di educatore socio-pedagogico proprio dalla legge 205/2017. Andando oltre i propositi iniziali, è riuscita a mettere a fuoco il processo che si sviluppa negli attraversamenti tra Università e mondo delle professioni educative e ha esplorato come gli studenti e le studentesse possano vivere l’esperienza di formazione come un percorso di apprendimento incarnato, riflessivo e relazionale, con un’enfasi sulla transizione tra teoria e pratica e l'importanza delle narrazioni personali.

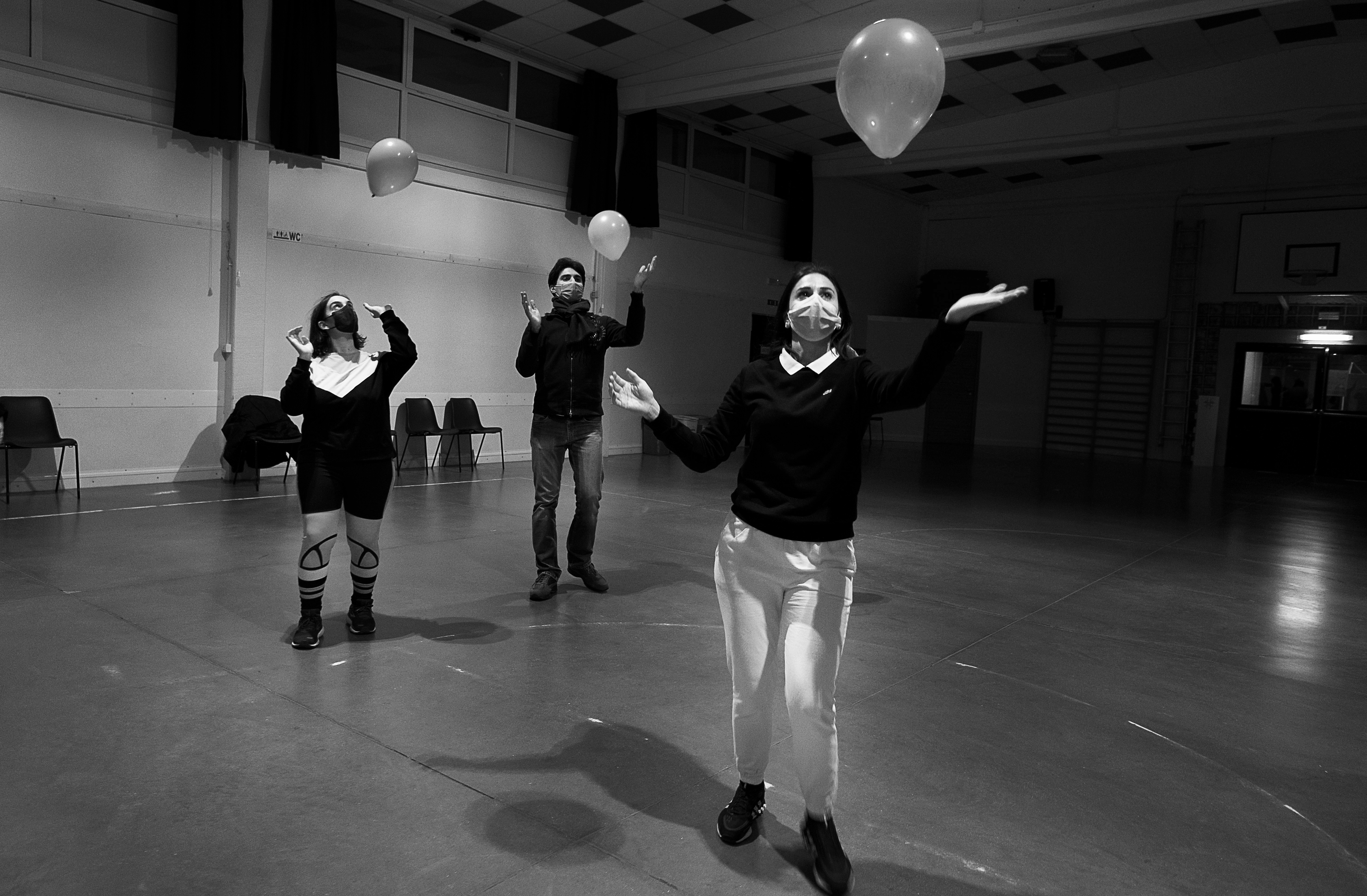

Un aspetto distintivo del lavoro è da individuarsi nella scelta di allontanarsi dal registro espressivo del semplice resoconto: Alga, da ricercatrice esperta abituata a confrontarsi con contesti complessi anche segnati da tensioni, ha avuto l’intuizione di esplorare i linguaggi più adatti per esprimere l’esperienza del tirocinio, dando voce a gesti, movimenti e posture. Questa apertura ha permesso di legittimare una narrazione del vissuto sul campo che utilizzasse tutti i linguaggi accessibili e significativi per ciascuna e ciascun partecipante. La profondità e la ricchezza dei dati emersi – tradotti in disegni, danza, musica e poesia – sono il frutto di uno spazio di ascolto e co-costruzione collettiva. Come evidenziato nella prefazione di Chiara Sità, questo approccio attento alla relazione e dialogico è stato reso possibile dalla “presenza” della ricercatrice in quei luoghi di transizione, a contatto diretto con i servizi educativi, i professionisti e “le studenti” – l’autrice sceglie di usare la declinazione al femminile del vocabolo “studenti”, che la lingua italiana riconosce sia come maschile che come femminile, in quanto la popolazione studentesca alla quale si riferisce nel testo è composta per una grande maggioranza da giovani donne.

Azioni successive, come la redazione di un vademecum con e per tirocinanti e l’elaborazione dei contenuti di un MOOC con contributi di tutor aziendali e la collaborazione di docenti e studenti, mireranno a valorizzare ulteriormente queste esperienze formative.

Un altro elemento notevole è stato la creazione del Change Lab, un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha riunito docenti, studenti e tutor per ridefinire il “motive” del sistema di tirocinio, trasformandolo in una direzione maggiormente evolutiva e inclusiva.

Nel testo emerge, dunque, un’attenzione particolare alle esperienze individuali e collettive delle e degli studenti: Alga non si limita a raccogliere dati, ma crea uno spazio dove la voce, i gesti e le emozioni delle studentesse trovano piena espressione, diventando elementi chiave per comprendere il valore trasformativo dell’esperienza.

La combinazione di strumenti come focus group, interviste, questionari e osservazione partecipante ha consentito di raccogliere dati ricchi e variegati sul vissuto delle tirocinanti. Esse sono coinvolte come co-costruttrici della conoscenza, sanno riconoscere di imparare partecipando – nel senso di sentirsi parte e prendere parte allo spazio formativo – e attraversano confini istituzionali e culturali, sviluppando quella che viene definita una competenza “nomadica”. I diari e i momenti di narrazione corporea rappresentano strumenti fondamentali per elaborare e comprendere l’esperienza.

In questo contesto, il corpo non è solo un veicolo per l’azione, ma diventa un mezzo per riflettere e raccontare tali esperienze.

Nella rilettura critica di Alga, il tirocinio universitario diviene anche spazio politico e interistituzionale e si costituisce come luogo di riconfigurazione delle traiettorie formative e professionali. Si disegna un contesto fluido, dove “sono le tirocinanti stesse ad incarnare la frontiera, l’incrocio” (p. 18), intendendo ogni confine come spazio simbolico e concreto di attraversamento e non come separazione, delimitazione dell’uno e del’’altro. Un elemento distintivo dell’opera è proprio l'importanza attribuita alla voce delle tirocinanti, descritte come elemento sovversivo e aperto all’inatteso. Esse hanno operato in una varietà di servizi educativi, mentre il progetto si è sviluppato attraverso un approccio multi-metodologico che includeva focus group, interviste, osservazione partecipante e momenti etnografici sul campo e hanno avuto un ruolo centrale sia nella costruzione che nella validazione degli strumenti di ricerca, oltre a essere coinvolte in processi creativi come la produzione di disegni e musica per interpretare i dati emersi.

Alga dialoga dunque con diversi modelli teorici che confluiscono in una visione ecologica, materialista, trasformativa ed embodied dell’apprendimento, ponendo un focus sull’esperienza incarnata degli studenti e delle studentesse, ritenuta fondamentale per dare forma a uno spazio educativo capace di generare cambiamenti a livello istituzionale e sociale.

L'università, in questo modello, non è più l'unico luogo deputato alla trasmissione/costruzione del sapere, ma un attore in una rete più ampia, e il tirocinio diviene la “terra di mezzo” tra teoria, pratica e contesti sociali, attraverso l’utilizzo di linguaggi poetici, artistici e performativi e un approccio sistemico e partecipativo.

Vi è una chiara denuncia della “condizione di studente dell’università neoliberale, isolato e centrato su un successo formativo inteso come allineamento alle richieste del mercato del lavoro” (p. 13), a favore di un apprendimento che attraversa spazi eterogenei e si alimenta delle interazioni tra dimensioni teoriche, esperienziali, artistiche, istituzionali e comunitarie (lifewide learning).

La cornice embodied invita poi a pensare tali processi in termini sinestetici e sistemici: “nell’azione di conoscenza il corpo si rivela in se stesso simbolo, ovvero forma che dà la possibilità di connettere più livelli di essere e di essere coinvolti in ciò che si fa” (p.125).

L’autrice accompagna con buona struttura studiosi e studiose nella riflessione sulla costruzione collettiva del significato dell’esperienza, immergendo la ricerca nel ritmo della vita quotidiana e facendo emergere l’interazione dinamica e costante tra tre dimensioni qualitative: la materialità, le relazioni sociali e l’attività simbolico-immaginativa. Una multidimensionalità che viene proposta non “in senso additivo ma moltiplicativo, portando cioè attenzione alle interazioni tra i livelli e ai modi in cui queste ultime possono condurre a un incremento del potenziale evolutivo del singolo e della stessa ecologia” (p. 120).

Se da un lato le proposte avanzate possono apparire ambiziose, dall’altro pongono interrogativi pratici e suggerimenti sulla loro implementazione in un sistema istituzionale che ha bisogno di superare alcune rigidità. La capacità di cogliere la ricchezza delle interazioni tra studentesse, tutor e utenti dei servizi, l’utilizzo dell'osservazione diretta, il dialogo costante tra l’università e il “ mondo reale” sono caratteristiche che possono essere replicate adottando una metodologia che integri momenti di riflessione teorica con esperienze sul campo, in una prospettiva immersiva.

Inoltre, abbiamo detto come l’utilizzo di strumenti creativi – come disegni, poesie e musiche – non solo ha arricchito i dati raccolti, ma ha reso visibile e tangibile la complessità delle esperienze dei e delle tirocinanti. Questo è un ulteriore aspetto da prendere a modello del lavoro di Alga: la modalità di strutturazione dei focus group, i quali sono stati condotti in modo da stimolare narrazioni personali e riflessioni condivise, permettendo alle/ai partecipanti di contribuire attivamente alla costruzione dei temi di indagine.

In conclusione, Inchinarsi alla realtà si rivela come un testo capace di porre il tirocinio al centro di una riflessione critica e trasformativa sull’higher education anche in senso più generale. La ricerca di Alga non si limita a descrivere, ma aspira a trasformare i contesti formativi. Coinvolgendo le studentesse, i tutor e gli enti del territorio in un dialogo aperto e creativo, essa non solo indaga il presente, ma immagina nuove possibilità per il futuro della formazione educativa. Un approccio che mette al centro le relazioni e le interazioni e che può ispirare altre ricerche simili, per la sua caratteristica di adattarsi alle specificità dei contesti locali. Il lavoro si dispone come modello replicabile della capacità di guardare ai vissuti degli studenti e delle studentesse non come un dato isolato, ma come parte di un sistema complesso e dinamico, fatto di connessioni, trasformazioni e reciproci apprendimenti. La sua forza risiede nella capacità di coniugare analisi teorica e narrazione esperienziale, offrendo un prisma attraverso cui ripensare la formazione universitaria come spazio di innovazione e cambiamento sociale, a partire da una postura, quella dell’inchinarsi, descritta come capace di cogliere le infinite possibilità che si aprono grazie all’ammissione del limite.

L’autrice

Eliana Danzì è insegnante, musicista, formatrice nell’ambito della didattica musicale ed esperta nella metodologia Orff–Schulwerk. Conduce laboratori di body music e seminari su tutto il territorio nazionale e collabora in qualità di relatrice con INDIRE. È uscito nel luglio 2023 il suo manuale dal titolo La body percussion. Percorsi di apprendimento per il primo ciclo, edito da Carocci. Attualmente è dottoranda in Tecnologie e metodi per la formazione universitaria presso l’Università di Palermo, con un progetto di ricerca che si pone all'intersezione tra le scienze pedagogiche, le teorie embodied e la musica, con un’enfasi sui modi in cui esperienze incarnate costruiscono apprendimenti anche astratti.